���ꎟ�I�l�˔j�҂̕��ϓ_����

| �� �� |

�� �� |

2004�N | 2005�N | 2006�N | 2007�N | 2008�N | 2009�N | 2010�N | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| �e�_�� | ���_ | �e�_�� | ���_ | �e�_�� | ���_ | �e�_�� | ���_ | �e�_�� | ���_ | �e�_�� | ���_ | �e�_�� | ���_ | ||

| �� �� �I �l |

�ō��_ | 296 (99%) |

300�_ | ||||||||||||

| ���ϓ_ | 173 (58%) |

300�_ | 193 (64%) |

300�_ | 191 (64%) |

300�_ | 158 (53%) |

300�_ | 246 (82%) |

300�_ | 300�_ | 300�_ | |||

| �Œ�_ | 223 (74%) |

300�_ | |||||||||||||

�@���w�O�����v���ꎟ�˔j���ϓ_��04�N�`06�N��6���O�ゾ�������A07�N�ɓ���A08�N�ɂ��̔����i?�j�ňՉ��B

�@�������A������Ɗw�K���Ă���A���ϓ_�]�X�Ɋւ�炸�A�Œ�_�͒�������B

�@�@�i���80�����I�l�ɐi�o�A�Ƃ������Ε]��������ˁI�j

�@�c�Ȃ�ē�����O�̂��Ƃ��q�ׂĂ݂܂����B�v�́A����ȁA�Ǝv���Ă�������߂��ɂ��܂��傤�A�Ƃ������ƁB�N������Ǝv������A�݂�ȏo���ĂȂ��B�i���Ԃ��A�ȒP���Ǝv������A�݂�ȏo���Ă邩���H�j

�@���Ă��āA�S�����Z���w�O�����v��2010�̓����\���ł����A�u�S�����Z���w�O�����v��2009���v�����J����Ă���A�u���O�̕��ōs���\��ł��B

�@���w�O�����v��2010�ł��A���̕��ʁA��Փx�͉��w�O�����v��2008�A���w�O�����v��2009�Ɠ����x�Ƃ͎v���܂����ˁB

�@�Q�l�Ƃ��āA���w�O�����v���̌�������t���Ă����܂��B�ǂ����A�����̍u�]�́A���N���̍��S���҂Ɍ����ď����ꂽ�悤�ȁi�Ƃ������A���ۂɂ����Ȃ̂�������܂��A�j�����ŏ�����Ă����ł��ˁB����ɂ��Ɓc

���u�S�����Z���w�O�����v��2008���{���v��聄

| �u�i���Z�j2�N���̎Q���Ҕ䗦�������Ȃ������Ƃ͊��}���ׂ����ƂƂ����悤�v

�u��������쐬�ɂ������ē��ɗ��ӂ����_�͖��̕����ł���B ����܂ŁA�S�����Z���w�O�����v���ł͍��Z���ȏ��Ŏ�舵������e���z���������o���W��A ��蕶���ɏڍׂȐ�����������K�v�����������߁A���ʂ������Ȃ肪���ł������B �i�����j����������͑�₠����̕��ʂ����炵�A�Q���҂��l���鎞�Ԃ�����悤�z�������v �u�̓_��Ƃ��������I�ɐi�߂���悤�A�e�ݖ�Ŗ₤���e�ɂ��Ă��H�v�����v �u��肪������Ď�������o���Ȃ������Ƃ��������A�����ł����邱�Ƃ��ł����Ƃ�����ۂ��Q���҂� �^��������A�Q���҂̖����x�����߁A������Q���������Ƃ����C�����ɂȂ���̂ł͂Ȃ����낤���B �܂��A�{���A�S�����Z���w�O�����v���͉��w�̕��y�E�[�ւ�ړI�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��l����A���������ׂ�̂͂ނ���t�����Ƃ�������v �u����̈ꎟ�I�l�̎Q���҃A���P�[�g������A��肪�ȒP�ɂȂ����Ƃ�����ۂ����Q���҂͂����킸���ł���A �唼�̎Q���҂͖������Ɗ����Ă���B�܂�A�S�̂Ƃ��Ă̓�Փx�����������Ƃ͂����Ȃ��Ǝv����v �u��������ʂɔz�����A�m����v�Z�݂͂̂ł͂Ȃ��A�v�l�͂≞�p�͂�₤�����쐬���Ă����K�v�������v �u�S�����Z���w�O�����v���́i�����j���w�ɋ����������{�̍��Z���ɐ��E��ɉ��w�̖��ɒ���ł��炢�A ���w�̖ʔ����≜�[���A�d�v�����w��ł��炢�����v |

�����ǂތ���ł́A���̕��ʂ���Փx������قǕς��Ȃ����ƂɂȂ肻���ł��B

�@�u���w�O�����v���v�̖��������̂ɕK�v�Ȃ̂́A���w�̒m���Ƃ������́A�u�_���I�v�l�́v�u���z�́v�u����\�́v�Ƃ����������ł��B

�@���Ȃ킿�A�K�x�ɒ�����蕶��}�\�����āA���̓��e�𗝉����A��������p����͂����߂��Ă���킯�ł��ˁB

�@�Ƃ͂����A����Ȃ��Ƃ������Ă��܂��ƁA���̃y�[�W�̑��݉��l���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă��܂��܂����i�j�A ��͂�Q�����邩��ɂ́A�܂͎�肽���ł����A����悭�p�\�R���A����悭�Ή��w�I�����s�b�N�ɂ��Q�����Ă݂����ł���ˁH

�@�Ƃ����킯�ŁA���̃Z�N�V�����ł́A�̌n�I�Ȋw�K��ɂ��ďq�ׂĂ����܂��B�Ƃ͂����A���ɗ͂����Ċw�K���Ă����K�v�͂���܂���B �w�Z��m�̑������Ƃ��Ă���Ă��������̂ł��B

�y��O�i�K�z

�@���ȏ��c

�@���́A�z�z���ꂽ���ɒ��g�����邱�ƂȂ��A��������ɂ��܂����݁A���Lj�x���g�����ƂȂ��A�ǂ����֍s���Ă��܂��܂����i�j�B

�@���Z�̋��ȏ��قǔz�z����Ӗ��̂Ȃ����̂͂Ȃ��B���w�̋��ȏ��Ȃ�ď��X�iry

�@�ƁA�����킯�ŁA�������Ɣ���āA��P�i�K��GO!!

�y��P�i�K�z

�@�܂����Z���w�i ���w I �E II �j����ʂ�I���ĂȂ����́A�����炭�w�Z�̕����ނƂ��Ď茳�ɂ���͂���

���w�̎ʐ^�W�u���w�}�^�i�}���j�v����ʂ蒭�߂Ă݂邱�Ƃ��I�X�X�����܂��B

�@��͂�A�l�Ԃ̔]�ɋ����i�������Ă���͉̂f���ł�����ˁB

�@�z���g�͎����Ŏ��������Ȃ���o���Ă����̂���Ԃ����̂ł����A�����������܂���̂ŁB

�����w�}�^�i�}���j�̗၄

�@

�@

�@

�@

�i���ɂ��A�w�X�N�G�A�ŐV�}�����w�x�Ȃǂ�����܂��B�Ȃ����摜���o�Ă��Ȃ��c���B�j

�@�ɂȂƂ��Ƀy���y���ƒ��߂���A���w�̎��Ƃ��ދ��ȂƂ��Ƀy���y���ƒ��߂���A�ʊw�̃o�X��d�Ԃ̒��Ŏ��o���ēǂ�ł݂���A �C�ɓ������ʐ^��}���f�W�J����P�[�^�C�ŐڎʎB�e���āA�f�X�N�g�b�v�̕ǎ���҂���ʂɐݒ肵����A�ƐF�X�g�p�@������܂��ˁB

�@�������A�����������Ȃ��Ƃ������_�䂦�A�Ƃ��ɐ������s�\���ȓ_�A�������́A���ʓI�ɊԈ�����ςȐ����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����̂Œ��ӂ��K�v�B �^����������_�́A��q����w���wI�EII�̐V�����x���Q�Ƃ��Ă��炢�����B

�y��Q�i�K�z

|

���w�T�E�U�̐V���� |

�y��R�i�K�z

|

���Z�ŋ���肽���������w �ڂ���������邱�ƕK���B

���̂悤�ɁA�u���w�̖{���v�ɔ�����e���W�J����Ă��邪�A������Ă�����e�͂���قǓ���Ȃ��̂ŁA���炷��Ɠǂ߂�ł��낤�B ���Ȃ݂ɁA���҂̓n�Ӑ����́A�n�����g���Ȃǂ̊����Ɋւ��āA���^�I�Ȍ������т��Ă���l�Ȃ̂ŁA���̂��Ƃ�O��Ƃ�����ŁA���̖{��ǂ�ł��������ˁB |

|

Pragmatic Chemistry �u�Ȃ��H�v�̒T���A���@���w�łƗL�@���w�łł���B |

���āA�����܂ōς܂���A���w�I�w�i�̊w�K�͖��S�ł��傤�B�i�\�������邮�炢���B�j

���Ƃ́A�v�Z�~�X���̃P�A���X�~�X�����炷�悤�w�͂�����A��q���鏬���e�N�j�b�N�i�H�j���ӂ�Ɋ��p���Ď��_��h���A���w�O�����v���ł́A�L���ɐ킢��i�߂܂��傤�I

�����āA���w�O�����v���I�l�A����ɂ͍��ۉ��w�I�����s�b�N���{��\���ւ̃L�b�v��K�����݂܂��傤�ˁI

�y�恙�i�K�z

�����̖{�����ł�������Ȃ��A�����ƒm�肽���Ƃ����m�I�D��S���ӂ����́A

�����̋����̗N����������ݖ�ʑ��̖{�i�ꕔ�A�d������j�A

��3�̕��Ȃ�A ���ۉ��w�I�����s�b�N��\���p�Q�l���Ȃǂ�ǂ�ł݂Ă��悢�ł��傤�B

|

���@��ԏ�ɖ߂�@�� |

�� ����Ƃ��납��Ƃ�i��{�j

�܂��A������O�ł����B

�{�Ԃ͉������邩������܂���B�����̉�����Ƃ��납������Ă����܂��傤�B

���w�O�����v��2008���炢�܂ł̖��ł́A

�e���ŁA��ɍs���قǓ���Ȃ��Ă����̂��Z�I���[�ł������A

���w�O�����v��2009�̖��́A�r���ɖ��ɊȒP�Ȗ������ݍ��܂�Ă�A�Ƃ����o��`���ł����B

�r���ŋl�܂��Ă��A���̑��ɔ���ɁA�������肪�Ȃ����T���̂��L����������܂���B

��̖��ŔY�ݑ�����̂͑��ł��B

�_���́A���ׂĂ̖��ɂقڋϓ��ɗ^�����Ă����悤�ł�����A���ɂ͂�����߂�̂��厖�ł��ˁB

�܂��A�����q���z��ꂽ��A�\�������[���ƌ��߂Ă݂Ă��������B

�ȂA1�y�[�W�ڂ������Č�����悤�ȁc�B�u���Ɏ������\�͂ɖڊo�߂��̂ˁc�I�I�v

�c�ł͂Ȃ��A1�y�[�W���������ǂ݂ł��܂��i�j

�u��w�ւ̐��w�v�̓����Ȃ����Ă���ƁA�K���ɂȂ��ē������ǂ݂��Ă���l�̃��|�[�g����������ڂ��Ă��܂��B�n�e�T�e�c�H

�܂��A�������ǂ݂��������l�͏���ɂ��ĉ������B

�������n�܂�܂Ŏ��Ԃ�����܂����ˁB

�ł��A�����܂ł��u�����ĂȂ��v��ł���A���l�͂�����ƕ��𒅂Ă���������̂ł��B�c����ˁB

�Ƃ���ŁA�Z���^�[�����ł��������c�i�֑������ł��j

�� �P�ʂɒ��ӁI

��蕶�̗����������B�v�Z�������B��ɐ������I

�c�Ǝv���Ă����̂ɁA�P���ɖ��ڒ�������������ɁA�ԈႦ�Ă��܂����A�Ƃ����o���͂��ꂵ��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���Ƃ��A���w�O�����v��2008 ��4��ł́A

| ��P�@����A�ɂ����āA�d��a�ŋN���锽���͎�2

�݂̂Ƃ���B�ȉ��̊e��ɕ������œ����Ȃ����B �@�Ȃ��A�t�@���f�[�萔�i�d�q1 mol�����d�C�ʂ̐�Βl�j��F [C mol-1 ]�Ƃ���B �i�R�j���t�������ɂ��Ƃ��Ɗ܂܂�Ă����O���R�[�X�̔Z�x[mol L-1] �����߂Ȃ����B |

�Ƃ�����肪����܂������A��蕶���ɂ́A

| �m����A�n pH �����l�ɂ������ʂ̓d���t�i�ɏՉt�j���A�������ŕ�����ꂽ�����e��̍��E�����ɒ����A�����ɂ̂݃O���R�[�X�I�L�V�_�[�[��n�������A����ɁA���ʂ̌��t�����i�̐� V [mL]�j�����������B�d��a �Ɠd��b�i������������d�Ɂj�̊ԂɓK���ȓd���������A�d��a�Ɠd��b�ňȉ��̂悤�Ȕ�����i�s�������B |

�Ƃ����悤�ɁA�Z�x�i1L��������mol�j�����߂���Ȃ̂ɁA�̐�V��mL�ŗ^�����Ă��܂����B

���Ȃ킿�A�v�Z�ߒ��ŁAmL��L�ɒ����iV�~10-3 �mL�n�Ƃ��đ������j�K�v���������A�Ƃ����킯�ł��B

����ɋC�t�����ɁAV�́mL�n���ƌ�����Čv�Z��i�߂Ă��܂��ƁA���_��H����Ă��܂��A

�ꍇ�ɂ���Ắ~�ɂȂ��Ă��܂���������܂���B

�P�ʂɂ͂��ꂮ����C�����܂��傤�I

���N�A�K�����͂���������肪����悤�ȋC�����܂��B

�����āA�t�ɁA�P�ʂ����݂ɑ����悤�ɂȂ�A

��ɕ����œo�ꂷ���u�f�B�����V�����i�����j�v�̍l�������g�����ƂŁA

���������r���[�ł��A������蓚����g�ݗ��Ă邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B

�� �d��̎g�����Ɋ���悤�I

�d��͎Q���܂Ƃ��ĖႦ����̂Ȃ̂ɁA���̑O�ɓd��Ɋ���悤�I�@�Ƃ����̂��ςȘb�ł����A

���Ƀ������[�@�\�́A�啝�Ȏ��ԒZ�k�ɂȂ���̂ŁA���ЂƂ��}�X�^�[���Ă��������Ƃ���ł��B

�����]�X�����A���������̂́A�K����芵���I�ł��B

���Ȃ݂ɁA�Ⴆ��d��́A100�~�V���b�v�Ŕ����Ă����ȕ��ʂ̓d��ł��B

���K���Y���i�ΐ��j�@�\�͂��Ă܂���B

�������A��3�̉��w�O�����v�����I�������ɁA�Ȃ��d����g�������Ă���Ɓc�c

��ςȂ��ƂɂȂ�܂���c�i�u�����N�z�X�s�^�����Ɂj

�� ���w�A�����������͒m���Ă������I

���w�́A�w���E�ΐ��̊�{�͍Œ���m���Ă����܂��傤�B

�w�����A������グ���A[mol L-1] �� L-1�i1/L ��L����1�� ��\���j�ŏo��

�ΐ��́ApH�Ƃ�pKa �i��pKa �҂�����i����K���j �́A���w�I�����s�b�N�������ȍ~�j �ŏo��

������Ȃ��܂��ˁB

�ΐ��Ɋւ��ẮApH�̌v�Z������邱�Ƃ����邩������Ȃ��̂ŁA

�ȒP�Ȍv�Z���炢�͏o����悤�ɂȂ��Ă������������ł��傤�B

�܂��A���w�̖��W�ɂ���悤�ȃ��x�������ŏ\���ł��B

�������u�͂̂肠���v�ƁA�P�ʂ̕ϊ����炢�͐G��Ă��������������ł��傤�ˁB

���ɁA�f�B�����V�����i�����j�̊T�O�͒m���Ă����đ��͂���܂���B

�Ƃ���ŁA���w�O�����v���Ɍ��炸�A���w�̐��E�ł́A

�ulog 2�v�ƌ����A����́u��p�ΐ��v�i�ꂪ10�̑ΐ��j���w���܂��B

���Ȃ킿�A�ulog 2�v���ulog10 2�v�̂��Ƃł��B

�i���w�͂��̌���ł͂Ȃ������w�́u���w�v�ł͂Ȃ��I�j

�Ƃ��낪�A���w�Ƃ����Ȗڂł́A

�ulog 2�v�ƌ����A����́u���R�ΐ��v�i�ꂪe�̑ΐ��j���w���܂��B

���Ȃ킿�A�ulog 2�v���uloge 2�v�̂��Ƃł��B

����A���w�ł͎��R�ΐ��́A�uln�v�ŕ\���܂��B

�܂�A�uln 2�v���uloge 2�v�Ƃ����킯�ł��ˁB

���w�Ŏ��R�ΐ������߂ďo������̂́A�������x�̂����肩�Ȃ��B

�l�ɂ���ẮA��w�O�ɏo���������܂���ˁB

|

���@��ԏ�ɖ߂�@�� |

��A�{���i�H�j�A�X���Ƒ�i�j

| �N�x | �ԍ� | ���� | ���e | ��Փx |

|

2008 |

�k�P�l |

��b |

�t���M�X�g�����A�h���g���̌��q���A�{�����̖@���A |

���� ���� �W�� �� |

2007 |

�k�P�l |

��b |

�����i�n�����g���A�I�]���w�̔j��A�_���J�j�A�{�C���̖@���A |

���� ���� �W�� �� |

2006 |

�k�P�l |

��b |

�����i�n�����g���H�A�I�]���w�̔j�����x���g-�x�[���̖@���j�A |

�W�� �W�� ���� ���� |

�� �X�� ��

�� �o��`���́H

�@�����\����

�@��N���4��B�e��₪�����2�A3�̃p�[�g�ō\������Ă��邱�Ƃ�����B�k�P�l����b���w�A�k�Q�l���L�@���w�A�k�R�l�����@���w�A�k�S�l���������w�Ɋւ�����ƂȂ��Ă���B

�@���`����

�@4���150���ʼn����B�͖�育�ƂɎw��̉p���̏��藓�ɋL���B�܂�A��������A�Ƃ������ƁB�^������w�̂悤�ɁA���r���������ꂽ�����̉p����������A�^������w�̂悤�ɁA�ŏ��̕��̖�肾�����}�[�N���ɂȂ��Ă�����A�^�w���i���Z�j�̂悤�ɁA�e�X�g�̓_���ɏ�����Ȃ��킯�ł�����܂���B�i���p���͂ǂ��Ȃ��Ă�낤�H�@�p���ɉ�������������A�p���̐����L���Ȃ�A�e�X�g�̓_���ɏ�������邱�ƂɂȂ肻�������c�j

�@�܂��A�v�Z���͓r���v�Z�����������邱�Ƃ͂��܂�Ȃ��B�����������L������`���ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA�v�Z�~�X�i���d��̑ł��ԈႢ�@or�@�L�������~�X�@or�@�P�ʃ~�X�j�ɂ͒��ӂ������B

�@���p����

�@B4�T�C�Y�̕Жʁ~4���B

�@�u�S�����Z���w�O�����v���E�ߋ���̃y�[�W�v���Q�ƁB

�@�ꗗ�ɂ��Ă������̂ŁA�ǂ�ǂ�_�E�����[�h���܂��傤�I

�� ��Փx�́H

�u�S�����Z���w�O�����v���E�I���f�[�^�v�̃y�[�W���Q�ƁB

�@�ꎟ�I�l�˔j�{�[�_�[���C���Ȃǂ̏����܂Ƃ߂Ă��܂��B

�� �� ��

���P��@��b���w��

��1��͔�r�I�ȒP�Ȗ�肪�����̂ŁA�����œ_�����҂������B

�ߔN�́A�u�����v�A�u���w�j�v���e�[�}�̈�ɂȂ邱�Ƃ������B

�n�Ӑ����i���w�I�����s�b�N���{�ψ���ψ����j��

�u�_���J�͑��݂��Ȃ��v�A�u�n�����g���͉R���ς����v�Ȃǂƌ����Ă����܂����i�j�B

�u�����v�n�̖��́A�U���ɏ��Ή�����悤�ɂȂ��Ă��邪�A

�Ƃ肠�������w�T�E�U�̐V����

�i�I�]���w�j��p.347�A�_���J��p.357�E361�A�n�����g����p.375�j�Ȃǂ͈�ǂ��Ă����Ƃ������ȁB

�z���g�͂����Ƃ����{��ǂ�łق������ǁB

�u���w�j�v�n�̖��Ɋւ��ẮA

�]�T������A�ȉ��Ɏ����悤�����w�j�Ɋւ���{������ǂ�ŁA

���w�̑S�̑�����j�I�Ȏ��_���瑨�������Ƃ悢�ł��傤�B

|

���Z����̉��w����V���[�Y |

|

�ɉ����w�j �ŋߓǂ��w�j�̖{�̒��ŁA��Ԗʔ��������{�B |

���Q��@�L�@���w��

��2��͗L�@���w�̖��ł��邪�A

��蕶��������Ɠǂ߂A�L�@���܂��K���Ă��Ȃ��Ă�������悤�ɍ���Ă���B

�܂��K���Ă��Ȃ��l�́A�Ƃ肠�����A���w�}�^���p���p���Ɠǂ�ł݂悤�B

���wI�EII�̐V����

�v���I�ȊԈႢ���L�@�ɂ́c�B

��͂肱���́A

Pragmatic Chemistry �L�@��

��ǂނׂ��ł��ˁB

�������A�d�q�̋O���Ƃ��̘b�́i2010�N1��1�����݁j��������Ă���̂ŁA���̖{�œǂ�ł����܂��傤�B

�������A���̖{�ɓo�ꂷ���u���d�q�I�iisoelectronic�j�v�Ƃ����l�����ɂ͖ڂ���ł��B

�l�X�ȗL�@���������Ƃ��ȒP�ɐ������邱�Ƃ��ł��܂��B

�܂��A�e��A�~�m�_�ɋ������H�����Ă����ۂ�pH�ω��̐}���n�߂Ƃ��āA���X�ɒ��ҁA�哌���̂�����肪���ĂƂ�܂��B�����Ƃ��Ȃ��悤�ɁI

|

�T�c�u�`�i�}���p�@�L�@���w |

|

�}�N�}���[

�L�@���w�T�� |

�@ �@   �@ �@ |

����A�L�@���w���D���A�ʔ����ȁA�Ƃ����l�́A ��ŏЉ���w�T���x�����A �}�N�}���[�L�@���w�q��r �}�N�}���[ �L�@���w�q���r �}�N�}���[�L�@���w�q���r �Ƃ������ڍהł̕���ǂ����ʔ������낤�B ���e���[�����ˁB �������́A���ۉ��w�I�����s�b�N���p�w�K�Q�l���Ɏw��i2009�`�j����Ă��� �{���n���g�E�V���A�[����L�@���w�q��r �{���n���g�E�V���A�[����L�@���w�q���r �Ȃ�ǂނ̂��ʔ����ȁB |

���R��@���@���w��

�������A�ł��邾�����_���ɂ��������B

�������Ƃ̂Ȃ����w�����ł��A���w�������͖�����藧�Ă���悤�ɂ��Ă������I

�v�Z��肪���������o������B

�ݖ�̈Ӑ}��c�����A�I�m�ɗ����ł��邩���A�����̃|�C���g�ƂȂ�B

�O���t�̓ǂݎ��Ȃ��p�o�B�܂�����͖��@���w�Ɍ��������Ƃł͂Ȃ����B

��蕶���悭�ǂ݁A�U���ɏ]���ĉ����Ă����A��{�A������͂��ł��邪�A

���_���w��L�@���w���ʂ̒m�����K�v�ɂȂ邱�Ƃ�����̂ŁA������Ɩ��ȑ�₾�B

���@�̑�Ƃ��ẮA���wI�EII�̐V����

���w�}�^�߂�Ȃǂ̕��@�����邪�A�Ȃ�Ƃ����Ă��A

Pragmatic Chemistry ���@��

��ǂ�łق����ł��ˁB

���̎Q�l���ɂ͏����ĂȂ����Ƃ��炯�ł��I

�哌���Ɠ��̐h���Ȕ�]����n�܂�A�Ǝ��̎��_�A�L�x�ȉ��w�o������₷���Ȍ��ɂÂ������̖{�́A���x�ǂ�ł��O���܂���ˁB

�}��ʐ^���J���[�Ƃ����̂����ꂵ���ł��ˁB

�u�C���v�̍��ڒ��ɂ���}�́A���ۂ���ȐF�����Ă����ł���B

���Ўʐ^�����Ă݂����ł��ˁB

����APragmatic Chemistry�ɍڂ��Ă��Ȃ����̌��f�ɂ��Ă��m�肽���Ƃ����l�́A

|

���f�̏����T �i��g�W���j�A�V��

(316)�j

|

|

���f111�̐V�m�� ��2�� (�u���[�o�b�N�X) �������A��̖{�́A�ǂ����Ă�������Ə����ꂽ�N���Â��̂ŁA���̖{���������ȁB�����͊��Əڂ����B |

���S��@�������w��

���N�A��Ԃ̓��ŁA���������A�����ɂ��ǂ蒅���܂łɎ��ԕs���Ɋׂ�l�������A

�̂Ė�Ƃ������Ă�����4��ł����A

���w�O�����v��2008�œ˔@�Չ����A���w�O�����v��2009�ŏ�����������̂́A

����ł��̂قǂ͓���Ȃ��A��蕶��������Ɨ������A�U���ɂ����Ə����A

�������\���\�Ȗ��ł��B

��Ƃ��ẮA

�܂��A���w���t�̊T�O�͒m���Ă����đ��͂Ȃ��ł��傤�B

�Q�l���Ƃ��ẮA���[��A���wI�EII�̐V����

���Z����̉��w����V���[�Y�@��R���@���w�����̂�����

�Ȃ��ȁc�H

���̕���Ɋւ��ẮA����ܖʔ����Ȃ����ǁA

���Z���w�ɂ�����u���_���w�v�̕�����A��������Γf���C������悤��

�ʔ������Ȃ�Ƃ��Ȃ���w�p�̉��w�i�j���W���g���ĉ��K����̂��A

��w���w�̑�ɂ��Ȃ��Ĉ�Γi�j��������Ȃ��ł��ˁc�B

���[��APragmatic Chemistry�̗��_�ҁi��ԕҁE�����ҁj���҂����Ƃ���ł��B

��w���{�ے����x���̎Q�l���́A�i���Z���w�Ƃ̒f�₪�������邽�߂Ɂj���Ȃ����ł����A

|

�A�g�L���X

�������w�v�_ |

|

���@��ԏ�ɖ߂�@�� |

�� ���q�͌^���āA�Ԃ����Ⴏ�K�v�Ȃ́H

�@�ŏ��̕��͗]�T�ł��A������Ȃ��Ȃ��Ă���ł��傤���A���S�D���A�͌^�D���A���̑������D���ɂ͂��܂�Ȃ���i�ł��傤��B

�@�p�\�R���̑S���ɂ����Ă��A�u���q�͌^�v�Ƃ������̂����݂��Ă��邱�Ƃ��l����A���̑��݈Ӌ`�͎����Ɩ��炩�ɂȂ�܂��ˁB

�@�悭�L�@�̖��Ō�������u���ꕽ�ʏ�ɒY�f���q�����ׂĂ������Ƃ��ł���̂͂ǂ�H�v �݂����Ȗ�肪���A�Ƃ����l�́A�����炭���q�͌^�ł����ƗV��łȂ��l�����ł��I

�@���F�A���I�������E���O�����I�������E�ɋ������͕̂s�\�Ȃ�I�I�I�I�I

�@����A����B������Ƌ������Ă��܂��܂����ˁB

�@���A�Ⴄ�H�@���I�������E���O�����I�������E�ɋ������͕̂s�\�A�ł����B�����A�����ł��ˁB����͎��炢�����܂����B

��B�^�Z�b�g  ��C�^�Z�b�g C�^�Z�b�g���g��   ���L�@�w���p�Z�b�g  ��E�^�Z�b�g �艿�� 7���~+���ł���i�j ������amazon�� ��舵���Ă�̂� �������i�j E�^�Z�b�g���g��  |

HGS ���q�\���͌^ B�^�Z�b�g

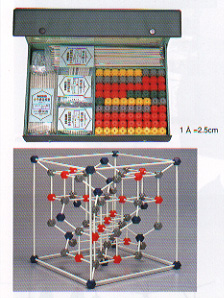

No.17 m �́A����A���\���q�ł��B���ړI�g�p�B �������ł́ANo.5��Si ���Ȃ�����F���̈ÐF���̂ƕ\������Ă��܂����c�A �܂��A���Ȃ��Ƃ��A�u��F�v�ł͂Ȃ��Ǝv����ł����ˁB �ǂ��A������F�Ȃ�I �l�I�ɂ́A�ΐF���Ǝv����ł����c�B �ڂ����̓R�`���� ��������6�y�[�W���B�ȒP�ȃC���X�g�t���ŕ�����₷���B �������A�Ȃ���B�^�Z�b�g��C�^�Z�b�g�̂��܂̐����t�ɂȂ��Ă�̂Œ��ӁB ���āA���q�ɏ���ĐF��������A�������ɂ����Ȃ����̂ŁA�}�b�T���^�E���ł��B ���^�}��

���{���h��

C�`C�̓x���[���Ȃǂ��\������C-C������\���B �K���ȋL�����Ȃ������̂ŁB����ɑ�p�B 10 C=C�́@�i(�@������Ȃ�� �ڂ����̓R�`������������7�y�[�W���B�ȒP�ȃC���X�g�t���ŕ�����₷���̂ŁB �Ƃ܂��A�����̂悤�ɁA�I�X�X����B�^ �ł��B �{���h�ŁAO-H���Ȃ��̂́A�v���I�ł���ˁB�q�h���L�V����Ȃ����c�B ���ۂɑg��ł݂�ƕ�����܂����AO-H �Ԃ͂��Ȃ�Z���ł��B �܂��AB�^����Ȃ��ƁA���[�h�z�����iCHI3�j�����܂���I�I C-I �Ԃ́A���̋��ٓI�Ȓ����I ���̊��������킦�Ȃ��I�I �܂��A����Ȋ�������A�Ƃ�������C�^�ŏ\���ł��傤�B ���w�I�����s�b�N��\���Ɏx�������̂�C�^ �c�������i2008�N�j�̂ł����A2009�N�͎x������Ȃ��Ȃ����̂��ȁc�H �L�@�w���p�L�b�g�́A������ƕs���ł��B �m���ɁA���Z���w�ŏK�����q��9���͍��邩������܂��A ���Z���w�̕��q�����ɂƂǂ܂�͂��͂Ȃ��ł����A �i���낢��ƕ��G�ȕ��q����肽���Ȃ�n�Y�c�j ����ɁA�����ȕ��q�ł��A�^�}�����Ȃ�������ɁA��X�A��������q������āA�ʂ̕��q�������Ă����̂����Ԃ�����܂����ˁB ���A���q�̌���ׂ��ł��Ȃ��ł��B A�^�H�@�_�O�ł��ˁB �����q����낤�Ƃ����ꍇ�A���ɁA�x���[���p�̃^�}��{���h������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����܂��B ����ȂƂ��́A�ۑP�o�ł�HP�Ȃǂŕ�[�Z�b�g�w���ł���������܂��B ���၄ �x���[����[�Z�b�g�@735�~ ���Q�l�ɂȂ���́� �L�@�w���p�Z�b�g�̐����� �L�@�w���p�L�b�g�ɂ��Ă�������B���q�͌^�쐬�̓��发�݂����Ȋ����B ���q�͌^�ʼn���g�ݗ��Ă邩�����Ă���l�́A�Ƃ肠�����A���̐�������17�y�[�W����o�ꂷ�鍂�Z���w�ł����Ȃ��݂̕��q��������g�ݗ��ĂĂ����Ƃ悢�B �u�^�}�v�Ɓu�{���h�v�̑}���Ǝ��O���ɂ��� �{���h���^�}�ɑ}��������@��A���O�����@�ɂ��ĊG����Ő������Ă���B �܂��A�����̐l�́A�g�ݗ��ĂȂ���R�c������ł������̂ł����ˁB |

|

�悭���鎿��@���̉��w���� |

|

HGS ���q�\���͌^ D�^�Z�b�g |

![DVD�]ROM�t�p�\�R���Ō��铮�����q���TWindows Vista�Ή��Ł\���q�̎O�����\����������E�킩�� (�u���[�o�b�N�X)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51jA1tuzjIL._SL160_.jpg) |

DVD�]ROM�t�@�p�\�R���Ō��铮�����q���T�@Vista�Ή��� �@�` ���q�̎O�����\����������E�킩�� ���^������n�܂�AtRNA�Ƃ��������̍����q�܂Ŏ��^�����u���q���T�v�ł���B ���Ȃ݂ɁA�w���@���T �u��{���q�v�A�u�A�~�m�_�E���v�A�u�V�R�����v�A�u�b��̂�����v�A�u���N�H�i�E�T�v���v�Ȃǂ̍��ڂɕ�����Ă���A�唼�͕��������Ƃ��Ȃ����q�ł��邪�A���̒��ɁA�R���X�e���[���A�J�v�T�C�V���ACoQ10�i�������ނ��と�Ă�j�Ȃǂ悭���ɂ��镪�q������A�v�킸�j�����Ƃ��Ă��܂��B ���ꂾ���ł͂Ȃ��ADVD-ROM���t������Ă���A��3000�̕��q��3D�摜�����邱�Ƃ��ł���B ���̉摜�́A��]������A�g�債����c�Ƃ܂����낢��Ȃ��Ƃ��ł��A���q�͌^��g�ݗ��Ă�̂��ʓ|�������A���߂邾���ł悢�Ƃ����l�ɂ͓��ɃI�X�X���ł���B ���q�͌^��g�ݗ��Ă�̂��D���Ȑl�ł��A���q�͌^�ō��͓̂���s�\�ȁA�C�I���`���l����GFP�Ȃǂ̒������q�����邱�Ƃ��ł����A���̔z�u���Ŗ������Ƃ��́u�v�Ƃ��ė��p���邱�Ƃ��ł���B �uWindows 7 �Ή��Łv�Ȃ�Ă̂��o���肵�āi�j |

|

���@��ԏ�ɖ߂�@�� |

�@����������i�j�ɗp���āA���炩���́u���Z���w�v���������ŁA

�@����������i�j�ɗp���āA���炩���́u���Z���w�v���������ŁA �@�E�@

�@�E�@ �@�E�@

�@�E�@

��ǂ�ŁA�u���Z���w�v����E�p���A������L����B

�ߋ����́A���w�O�����v��2008�A���w�O�����v��2009���炢�������Ă����B

�܂��A����Ȋ������ȁB

���Ƃ́A�P�A���X�~�X�̂Ȃ��悤�ɋC������`�`�`�I

���Ȃ݂ɁA�����܂łł͐G��Ă��Ȃ��������ANewton �Ȃǂ��w�ǂ���̂��ʔ����B

|

���@��ԏ�ɖ߂�@�� |

�@�ڂ����́A���w�I�����s�b�N�E�����_���ւ̎Q�l���i�������j���Q�ƁB

���Q�l���ꗗ��

�@���ۉ��w�I�����s�b�N��\���p�@�w�K�Q�l���Q

|

���@��ԏ�ɖ߂�@�� |

���f�����@�G���Ċo���鉻�w�̊�{

�ȑO�AChemquiry�ł́AChemquiry�̃}�X�R�b�g�L�����N�^�[�i�C���[�W�L�����N�^�[�j��a�������悤�Ƃ����������������B���ł͂ǂ��Ȃ����̂�������Ȃ����A���̉�c�i�H�j�̏�ɂ́A�ǂ����Ȃ�A���ׂĂ̌��f�i�̃}�X�R�b�g�L�����j��o�ꂳ���悤�A�Ȃ�Ă��ǂ����������������B

�����A���̒��͍L���B

�S���f�i���̖{�ł́A�ǂ��炩�Ƃ����ƒP�̂Ƃ��Ă̐������H�j�̋[�l���Ƃ���

�Ƃ�ł��Ȃ����Ƃ�����Ă̂��郄�c��͂����̂ł���B

�������A�ǂ������Ȃ�A���������}�V�Ȑ������������Ăق������̂��B

���e�́A�����ꒃ�ŁA���肦�Ȃ��~�X���U�������B

�����ŁA�͂��ƋC�t�����̂��I

�����A����͒P�Ȃ�G���C���X�g�W�ł����āA���w�̎Q�l���ł͂Ȃ������̂��I

����Ȃ牻�w�̐�发�̃R�[�i�[�ɒu���Ȃ�A

�Ə��X�̓X���ɕ���������Ă��n�܂�Ȃ������킯�����B

|

�h���}CD ELEMENT GIRLS ���f����

~�����ĖG�����Ⴄ���w�̊�{~�v ���`�A���ɂ�����������B ���L���X�g�� ���f�F�@�@�@�@�L�舤�� �w���E���F�@�@���݂䂫 ���`�E���F�@�@���V���� �x�����E���F�@������ �z�E�f�F�@�@�@�쑽���p�� �Y�f�F�@�@�@�@��㖃���� ���f�F�@�@�@�@�������� �_�f�F�@�@�@�@�������D �t�b�f�F�@�@�@�ˏ��y �l�I���F�@�@�@�҂���� �s���Ɨ���l��5�l�ȏア����A���Ȃ��������n�}���Ă܂��ˁi�j |

|

���@��ԏ�ɖ߂�@�� |